日本の狩猟と猟銃管理の事情 〜制度・現場・手続きの実際〜

日本に戻ってきてやりたかったことの一つが、狩猟(しゅりょう)です。海外でも狩猟ができる場所はありますが、外国人が実際に体験できる機会は限られているため、日本で改めて狩猟に取り組みたいと考えていました。

狩猟には大きく分けて二つの方法があり、「罠猟(わなりょう)」と呼ばれる罠を使う方法と、「銃猟(じゅうりょう)」と呼ばれる銃器を用いた方法があります。いずれも法律による厳格な管理と許可が必要であり、安全性や生態系への配慮が求められます。

(参考:警察庁|狩猟に使用する銃砲等の取扱いについて)

狩猟が推奨される背景とその意義

近年、日本では環境省が中心となり、狩猟や野生動物の捕獲を推奨しています。これは、人口減少や高齢化に伴い人間活動が縮小した地域が増えたことで、野生動物(特にシカやイノシシなど)の個体数が急増し、農作物被害や生態系への悪影響が深刻化しているためです。

-

事実例・公式データ

例えば、環境省と農林水産省は、ニホンジカやイノシシの個体数を10年間で半減させる目標を掲げ、積極的な捕獲対策を進めています(出典:環境省「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」) -

また、農林水産省によると、令和2年度における野生鳥獣による農作物被害額は約158億円(うちシカとイノシシによるものが過半数)にのぼっています(出典:農林水産省「野生鳥獣による農作物被害の状況」)

さらに近年では、クマやサルといった大型哺乳類が市街地に出没するケースも増えており、「人と野生動物のすみ分け」や、ICT技術を用いた監視体制の強化が重要なテーマとなっています。

(参考:環境省「野生鳥獣と人との軋轢解消に向けた取組」)

狩猟文化の継承と課題

日本の狩猟は、もともと単独または少人数で行われることが多く、世代を超えた技術や知識の継承が難しい現状があります。特に、銃猟免許の取得者は年々減少傾向にあり、狩猟人口の高齢化が進んでいます。一方で、罠猟免許の取得者は増加傾向にあるものの、現場を支えているのは依然として熟練した高齢の狩猟者です。

-

事実例・公式データ

狩猟免許所持者は平成24(2012)年度以降、増加傾向に転じているものの、増加の中心はわな猟免許者であり、銃猟免許取得者は依然減少傾向にあります。また、狩猟免許を持っていても実際の狩猟活動に参加していない人も多いのが現状です(出典:環境省「狩猟者の現状について」)

このような背景から、若年層や新規狩猟者の育成、知識・技術の継承が行政や地域社会の重要課題となっています。国や自治体では、捕獲技術の向上や負担軽減のための仕組みづくりに加え、認定鳥獣捕獲等事業者の育成も推進しています。

(出典:環境省|鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(R5改定))

ニュースでも、ハンター不足について論説を目にすることが多くなり、ご存じの方も多いはずです。

鳥獣害が各地で深刻化し、ハンターの育成が課題となっている。ベテランハンターの高齢化は進み、技術継承は難しくなっている。ウクライナ危機に伴う弾薬価格の上昇も、担い手確保を阻んでいる。地域農業を維持するためにもハンター育成は急務。国を挙げた支援強化を求めたい。

狩猟と猟銃所持の管轄官庁の違い

狩猟を行うためには「狩猟免許」が必要ですが、その管理は環境省が主導し、各都道府県の担当部局が運用しています。一方、狩猟で使用する「猟銃」やその所持許可に関しては、警察が管轄しています。具体的には、警察庁の指導の下、各都道府県公安委員会が銃砲の所持や使用を厳格に管理しています。

(参考:警察庁|銃砲の所持許可制度について)

猟銃に関しては、過去に発生した猟銃を用いた事件などを背景に、年々取締や所持規制が強化されてきました。実際、銃砲所持許可の取得や更新には、厳格な審査・講習・技能試験など多くの手続きが必要です。

(参考:警察庁|銃砲刀剣類所持等取締法関連情報)

弾薬管理と譲受許可証の更新

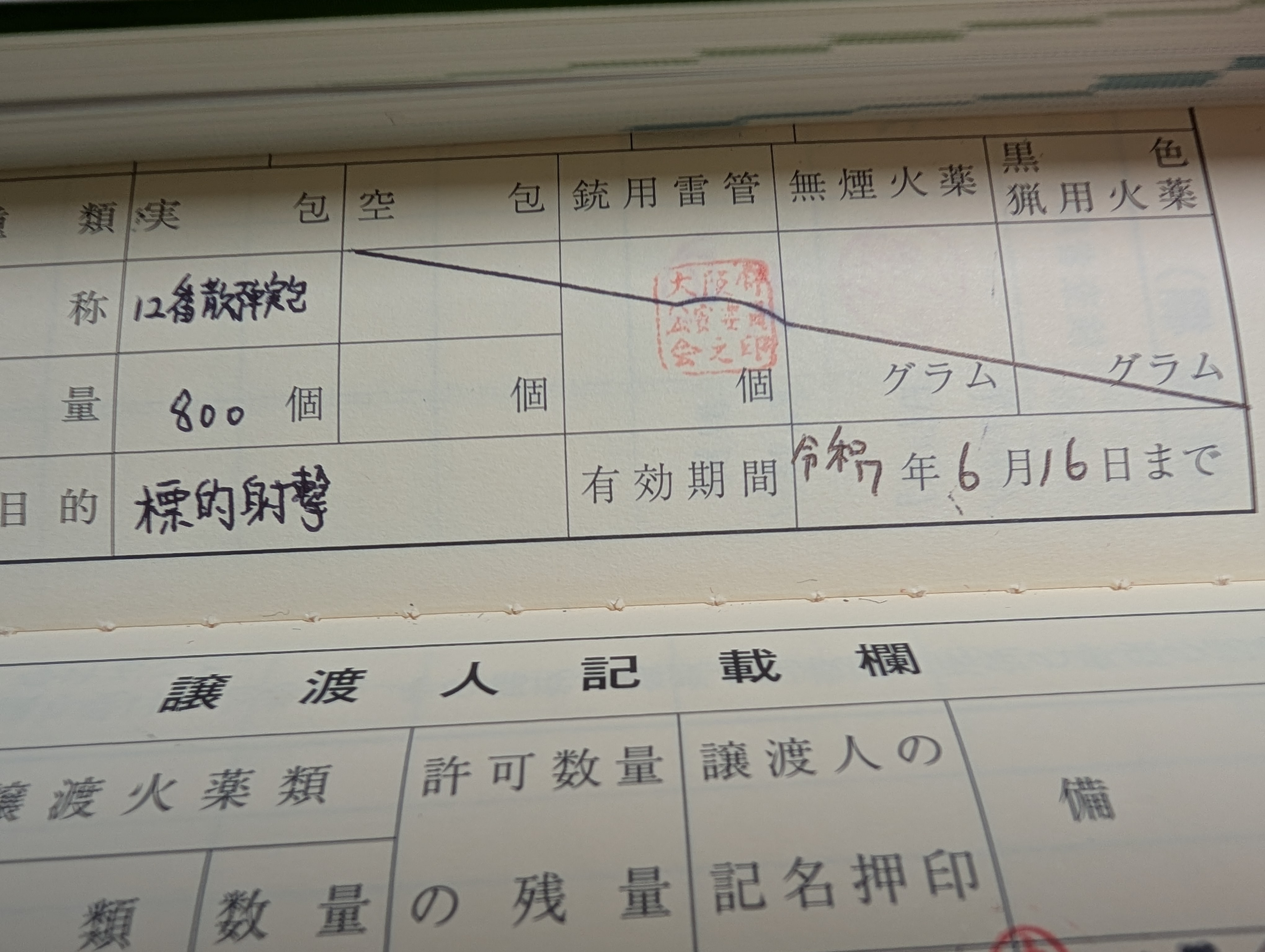

猟銃本体の所持許可とは別に、弾薬(実弾)についても管理・規制が設けられています。弾薬の購入や譲受には「猟銃用火薬類等譲受許可証」が必要となります。

(参考:警察庁|火薬類の取扱いについて)

今回、私の猟銃用火薬類等譲受許可証の期限が近づいてきたため、所轄警察署に問い合わせをしました。自宅には標的射撃(クレー射撃)で使い切らなかった実弾が保管されていますが、「許可証の期限切れでこれが違法所持になるのではないか?」という疑問がありました。

警察署担当者の回答は以下の通りでした:

-

猟銃用火薬類等譲受許可証は、「弾薬を購入・譲り受ける時」に必要な証明書であり、

所持・保管している実弾が許可証の期限切れと同時に違法になるわけではない(※ただし、弾薬の保管には法定の期限あり。一般的には6ヶ月) -

許可証が切れてもすぐに更新する必要はなく、必要なタイミングで更新すれば問題ない。

更新時に必要な書類は、

-

銃砲所持許可証(火薬類等譲受許可証を内包)

-

実包等管理帳簿

-

猟銃用火薬類等譲受許可申請書(当日窓口で受領)

-

収入証紙(手数料)

のみで、印鑑も不要とのことでした。

備考・実務上の注意

-

弾薬の保管には、警察による定期的な確認や台帳記入、保管期限の遵守が義務付けられています(詳細:警察庁|火薬類の管理について)

-

万一、所持許可証や譲受許可証の期限切れにより不安が生じた場合は、速やかに所轄警察署へ相談することが推奨されます。

-

今回の内容は、執筆時点、私の所轄警察からの回答です。法改正や運用基準の変更が行われる場合も多いため、最新の情報は必ず警察庁や各都道府県公安委員会、または警察署窓口で確認してください。

コメント

じーくさん

コメントありがとうございます。

狩猟免許持ってはいるものの、実はほとんど使っておらず…もっぱら標的射撃ばっかりやってます:苦笑

私の住んでるエリアではイノシシもさることながら、シカの食害がひどくて有害駆除を盛んにやっています。

自分も駆除に参加したいなとは思いつつ、標的のスコア上げが面白くてなかなか動いていない今日このごろです…。

うちの親が猟銃でキジ鳩などを捕ってました。

空気銃なので強い動物には効かないらしいです。

イノシシがここ数年で増えているので減らす必要がありそうです。

どんな獲物を捕ってるんですか?

長らくROMして居ましたが初コメントです。